Un cuento para niñas y niños que nos habla de la amistad en la distancia.

Había una vez, no hace tanto, un pueblo junto al mar donde la brisa olía a sal, las chicharras cantaban como si cobraran por nota y las olas hacían “shhhh” todo el rato, como si te pidieran que no hablaras tan alto porque alguien estaba echando la siesta.

Ese pueblo se llamaba Moncofa, y allí acababan de mudarse Sofía, de ocho años, y su hermano Gerard, de cinco.

Sofía era lista como un diccionario y rápida como una bicicleta cuesta abajo. Gerard, en cambio, tenía el superpoder de hacer preguntas sin parar y hablar con los gatos. Bueno, él decía que hablaba con los gatos, pero nadie estaba muy seguro de que los gatos le hicieran caso.

—¿Mamá, por qué las piedras aquí son tan redondas?

—¿Papá, los caracoles de la playa saben nadar?

—¿Sofía, tú crees que las olas tienen nombre?

Venían de una gran ciudad, con edificios tan altos que las nubes les pedían permiso para pasar. Tenían muchos amigos allí: de la escuela, del parque, del club de patinaje, del grupo de “niños que coleccionan cosas raras”. Así que ahora, en Moncofa, aunque había playa, helado de horchata y una señora que vendía fartons mágicos (o eso decía ella), echaban mucho de menos a sus amigos.

—Me siento como un pez fuera del grupo —dijo Sofía una tarde, mirando el mar con cara de novela dramática.

—Yo me siento como un pez fuera del pez —añadió Gerard, que no siempre entendía las frases, pero siempre quería participar.

Y entonces llegó el día de San Juan.

Ahora, si nunca has vivido un San Juan en Moncofa, déjame contarte algo: no es una noche cualquiera. No es “una noche un poco especial”. Es LA NOCHE. Hay hogueras y sobre todo, hay magia. De la buena. De la que huele a pólvora, a sardina y a deseo secreto.

Sofía y Gerard no esperaban gran cosa. Iban a ver los fuegos, tirar algún petardo (de los que hacen “pffff” y no asustan), y a lo mejor mojarse los pies. Pero esa tarde, justo cuando se estaban untando de crema solar con la precisión de quien embadurna una tostada, ¡alguien llamó al timbre!

—¡Ding-dong! ¡Sorpresa en la puerta!

Allí estaban. Sus amigos de la ciudad. Todos.

Julia, con una maleta llena de libros.

Ona con sus trenzas saltarinas.

Oliver con sus rodillas eternamente raspadas.

Leo, que traía una cometa aunque no hacía viento.

Carla con su cuaderno de dibujar cosas raras.

Inés, con su disfraz de Harry Potter.

Laia, que decía que tenía alergia al aburrimiento.

Y otros tantos pequeños y pequeñas, que no mencionaremos para no entorpecer el ritmo del cuento.

—¡SAN JUAN EN MONCOFA! —gritaron todos a la vez como si fuera un hechizo.

La tarde fue un torbellino de juegos: castillos de arena que parecían fortalezas, guerras de agua que acababan con alguien empapado (spoiler: Gerard), carreras de chanclas, y una ronda de “a ver quién encuentra la piedra más fea” (ganó Leo con una que parecía una croqueta triste).

Pero entonces, el cielo empezó a oscurecer, y algo cambió.

Primero, el mar se volvió más brillante. Después, el aire se llenó de olor a hoguera, a fuego y a ilusión. Y luego… apareció la luna.

Pero no era una luna cualquiera. Era una luna tan grande que parecía que se había comido otra luna más pequeña para impresionar. Redonda, dorada, mágica.

Y entonces alguien en la playa gritó:

—¡Todos al agua! ¡Es hora del deseo!

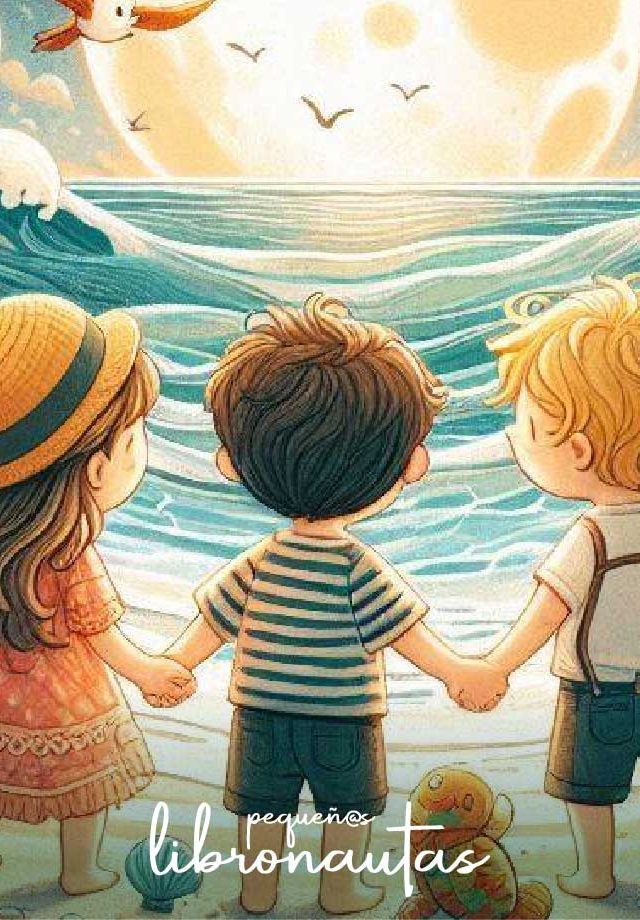

En Moncofa, en San Juan, cuando la luna aparece, todos —niños, mayores, abuelos, perros que se mojan sin querer— se meten al mar, se cogen de la mano y piden un deseo juntos. Es tradición.

Así que Sofía y Gerard, rodeados de sus amigos y un par de medusas curiosas que miraban desde lejos, entraron al agua.

—Está fría —dijo Oliver.

—Está mágica —dijo Gerard, que se estaba cogiendo de la mano con todo el mundo sin saber muy bien a quién apretaba.

Y entonces, en medio de la oscuridad brillante, con los pies mojados y las manos unidas, Sofía cerró los ojos y susurró:

—Deseo que nuestra amistad dure para siempre.

—Y yo también —dijo Gerard—. Pero también deseo helado de chocolate. Por si se puede pedir dos cosas.

Los demás no dijeron en voz alta lo que pidieron, pero todos lo pensaron. Porque todos sabían lo que significaba tener amigos que no ves todos los días, pero que siguen siendo tus amigos aunque estén a kilómetros, galaxias o provincias de distancia.

Después, hubo risas, fuegos artificiales que parecían confetis del cielo, y una estrella fugaz que alguien confundió con un mosquito gigante.

Y al final de la noche, cuando todos estaban agotados, llenos de arena en los zapatos (y algunos en las orejas), pasó algo que sólo Sofía y Gerard vieron:

La luna parpadeó.

Sí. Parpadeó. Como si dijera:

«Deseo concedido.»

Y ellos sonrieron, porque sabían que, aunque vivieran en lugares distintos, aunque crecieran, o cambiaran… su amistad era tan fuerte como una roca en la orilla. De esas que nunca se mueven, aunque venga ola tras ola.

Esa noche, se fueron a dormir cansados, felices y con una sensación cálida en el corazón.

La sensación de saber que algunos deseos, los de verdad,

los que se piden con los pies en el mar y los amigos de la mano…

nunca se olvidan.

Fin.